4月1日、「令和7年度(株)第一コンサルタンツ入社式」を行いました。

今年は新たに7名の新入社員を迎えました。

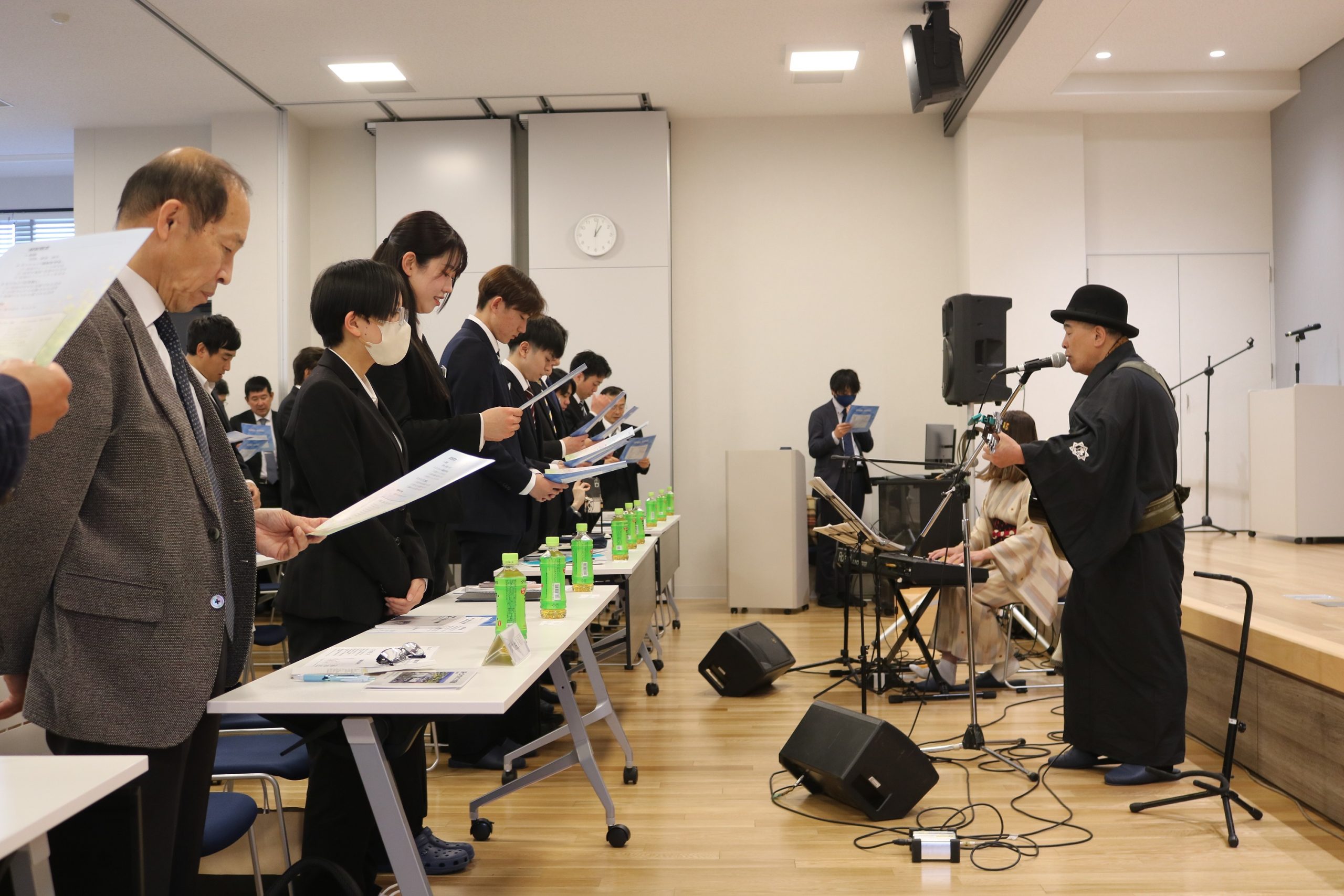

■第一部

開式にあたり、当社の社歌「ガードレール」を作詞いただいた河村泉兵衛様と、現在共に活動されている草野弘子様による生演奏で、社歌斉唱を行いました。

その後、社長より新入社員への激励の言葉が贈られ、各新入社員へ辞令の交付が行われました。

さらに、来賓ならびに弊社顧問の皆様からも温かい激励の言葉を頂戴し、新入社員たちは真剣な面持ちで耳を傾けていました。

|

|

|

|

本社前にて記念撮影

古味 大知(こみ たいち)さん

出身校:高知大学 理工学部 地球環境防災学科 R7年卒

趣 味:釣り・車・バイク

特 技:ギター

配 属:設計部 道路交通課

笹岡 南斗(ささおか みなと)さん

出身校:高知工科大学大学院 社会システム工学科コース 修士課程 R7年卒

趣 味:ウォーキング

特 技:野球・ソフトボール

配 属:設計部 河川砂防課に配属

杉 雄大(すぎ ゆうだい)さん

出身校:近畿大学 建築学部 建築学科 R7年卒

趣 味:弾丸放浪旅・ドライブ

特 技:民謡三味線

配 属:調査部 調査補償課に配属

中越 音羽(なかごし おとは)さん

出身校:高知大学 理工学部 地球環境防災学科 R7年卒

趣 味:料理

特 技:編み物

配 属:設計部 道路交通課に配属

井ノ上 青虎(いのうえ しょうご)さん

出身校:高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 専攻科 R7年卒

趣 味:バトミントン・読書

特 技:プログラミング

配 属:調査部 インフラ調査課に配属

岡本 蓮翔(おかもと れんと)さん

出身校:宿毛工業高等学校 建築科建築専攻 R7年卒

趣 味:サイクリング・釣り

特 技:料理・ソフトテニス

配 属:調査部 調査測量課に配属

竹村 蒼平(たけむら そうへい)さん

出身校:高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 まちづくり・防災コース R7年卒

趣 味:ランニング・写真撮影

特 技:短距離走・長距離走

配 属:設計部 橋梁構造課に配属

左から順番に 古味 大知 中越 音羽 井ノ上 青虎 杉 雄大 右城社長 竹村 蒼平 笹岡 南斗 岡本 蓮翔

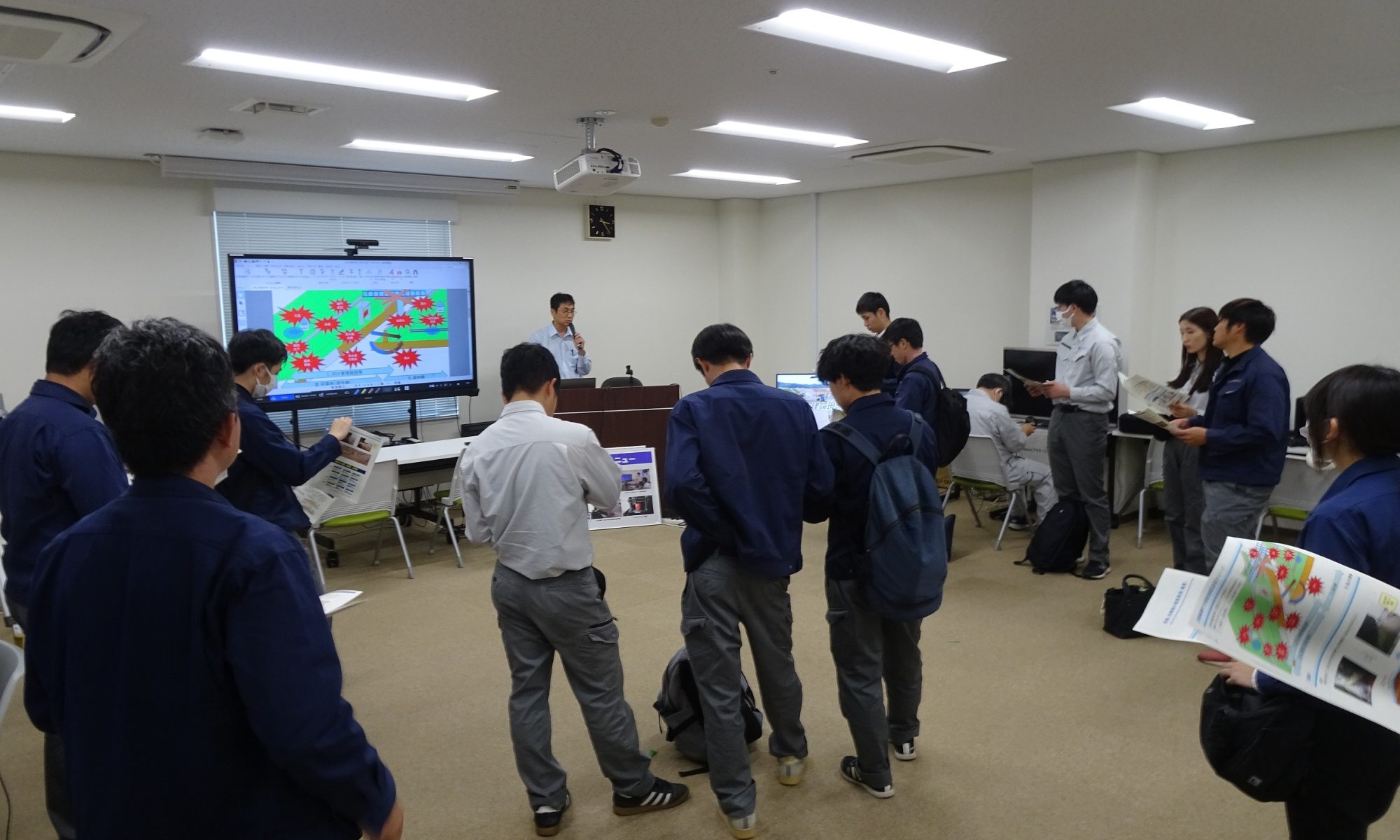

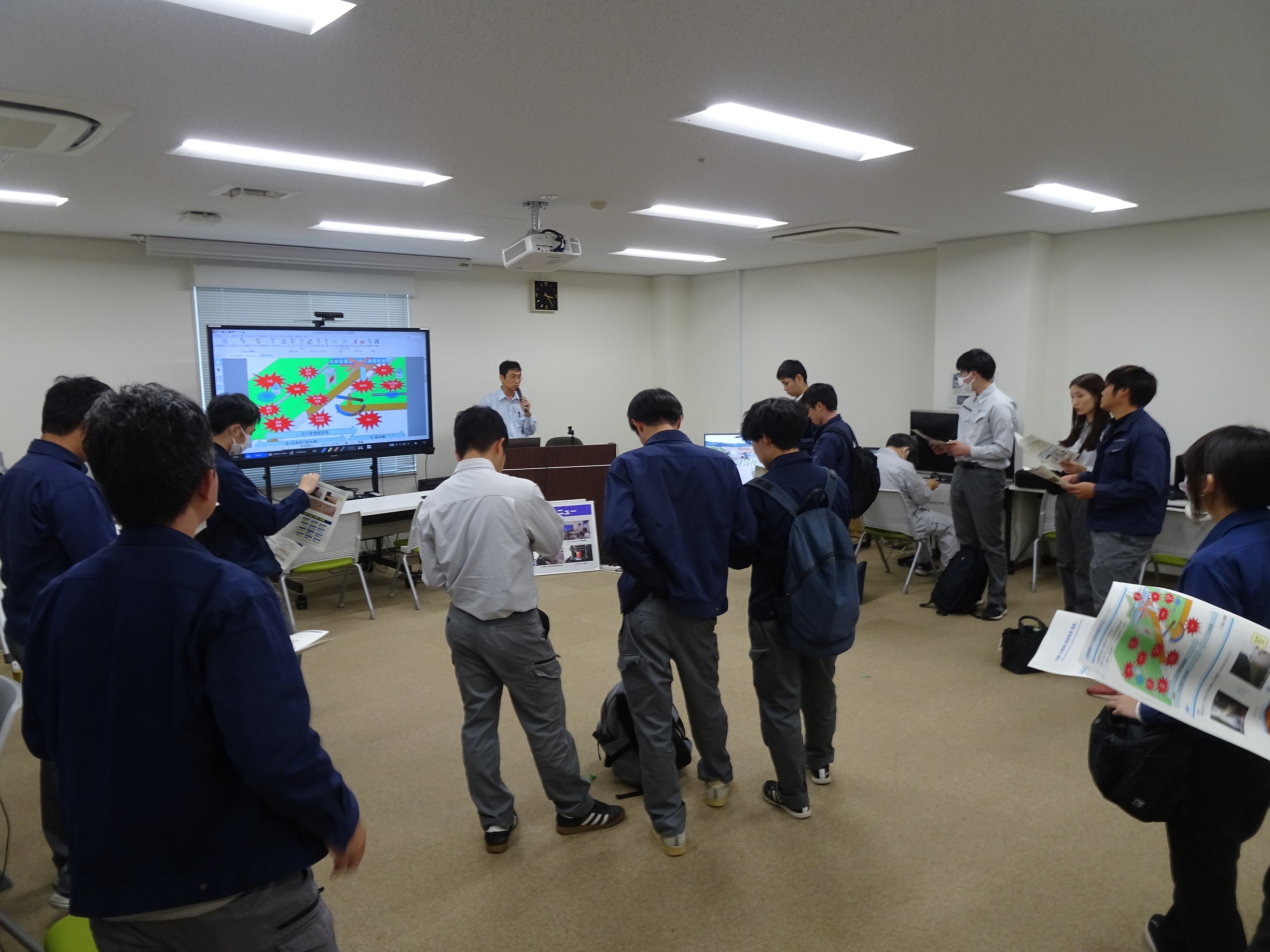

■第二部

第二部では、令和7年度の人事異動の発表および、令和6年度優秀社員賞、社長特別賞等の表彰を行いました。

続いて、社長より昨年度の業績に関する講評と給与改定についての説明があり、社員の努力への感謝を込めて、会社から期末業績給が支給されました。

|

|

■第三部

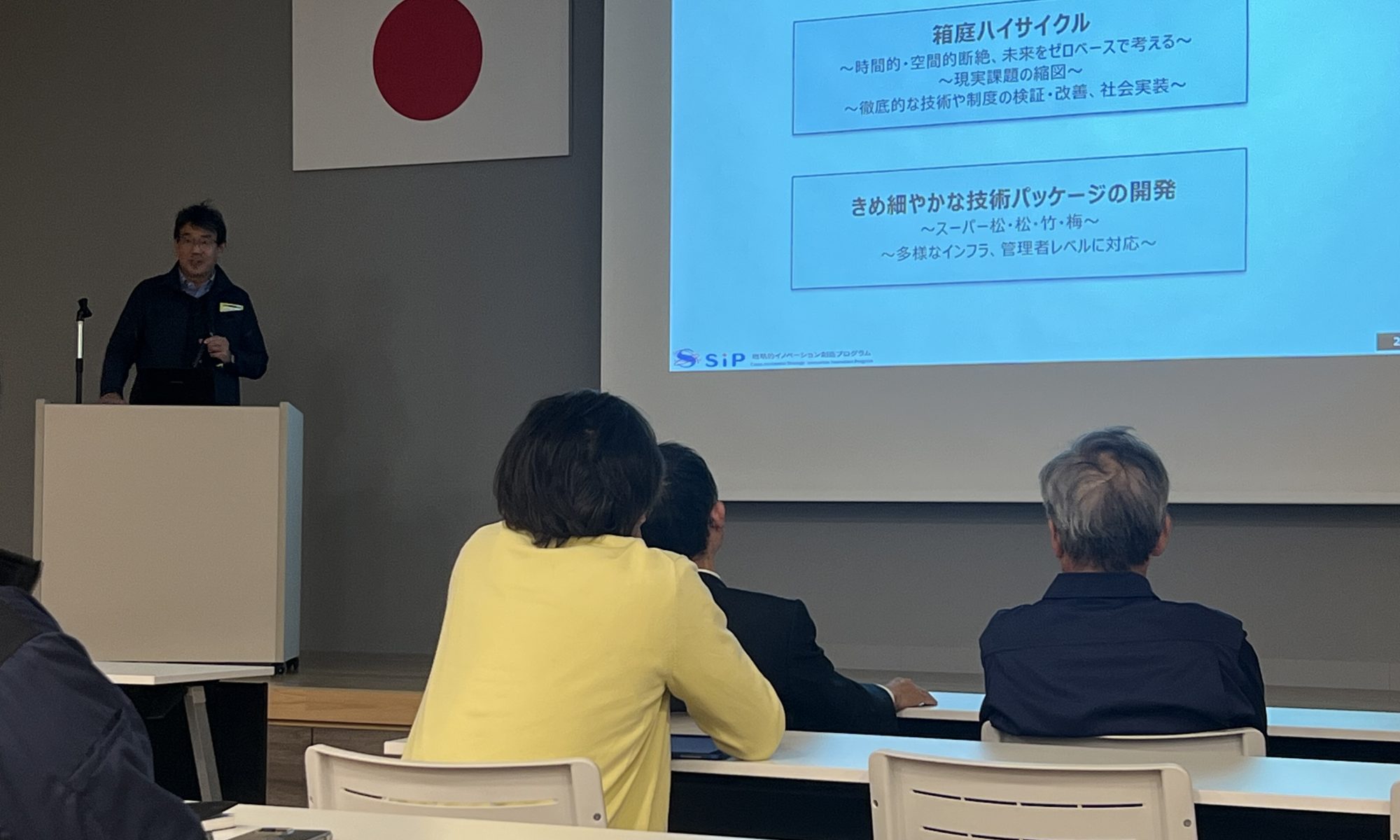

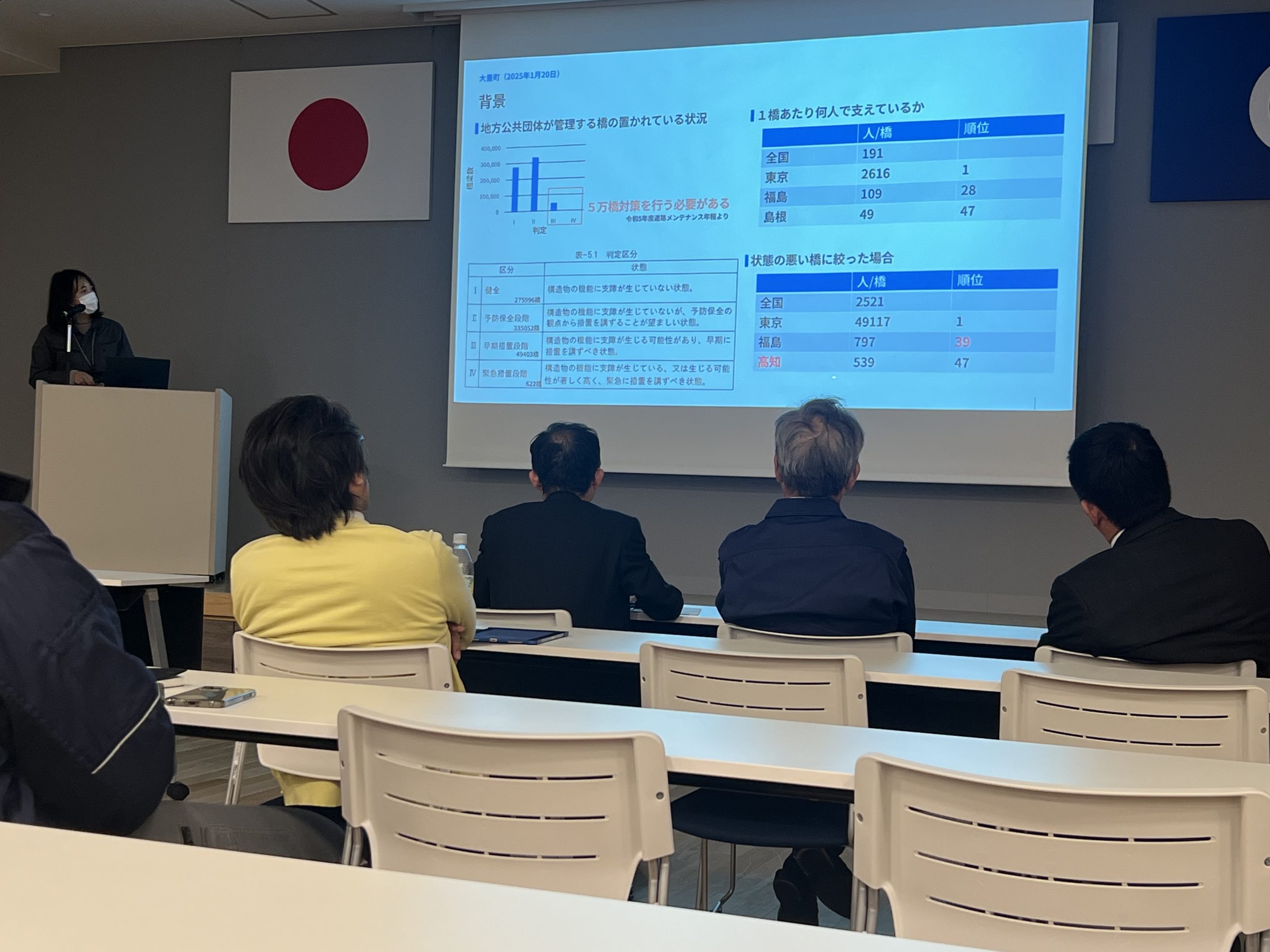

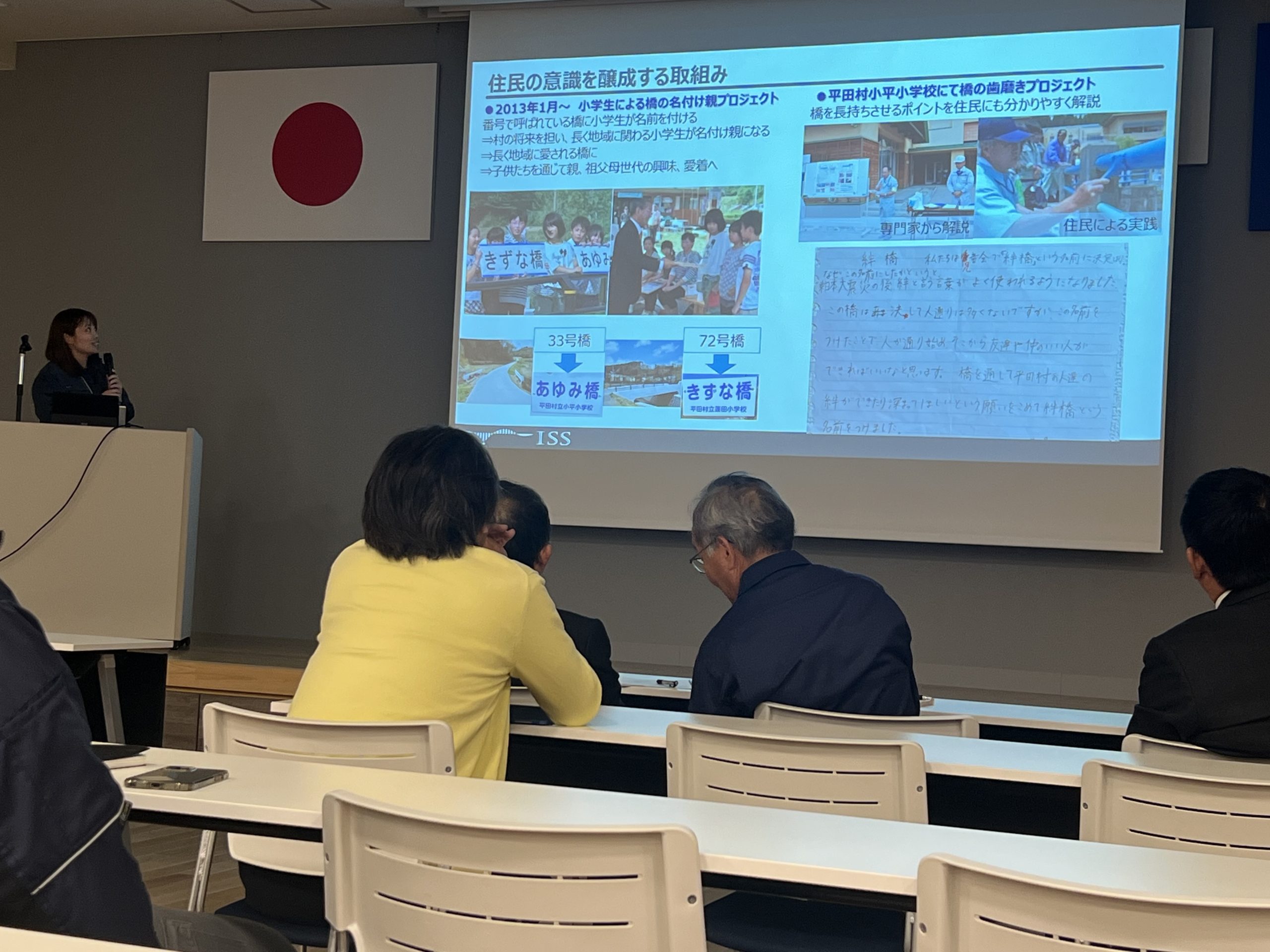

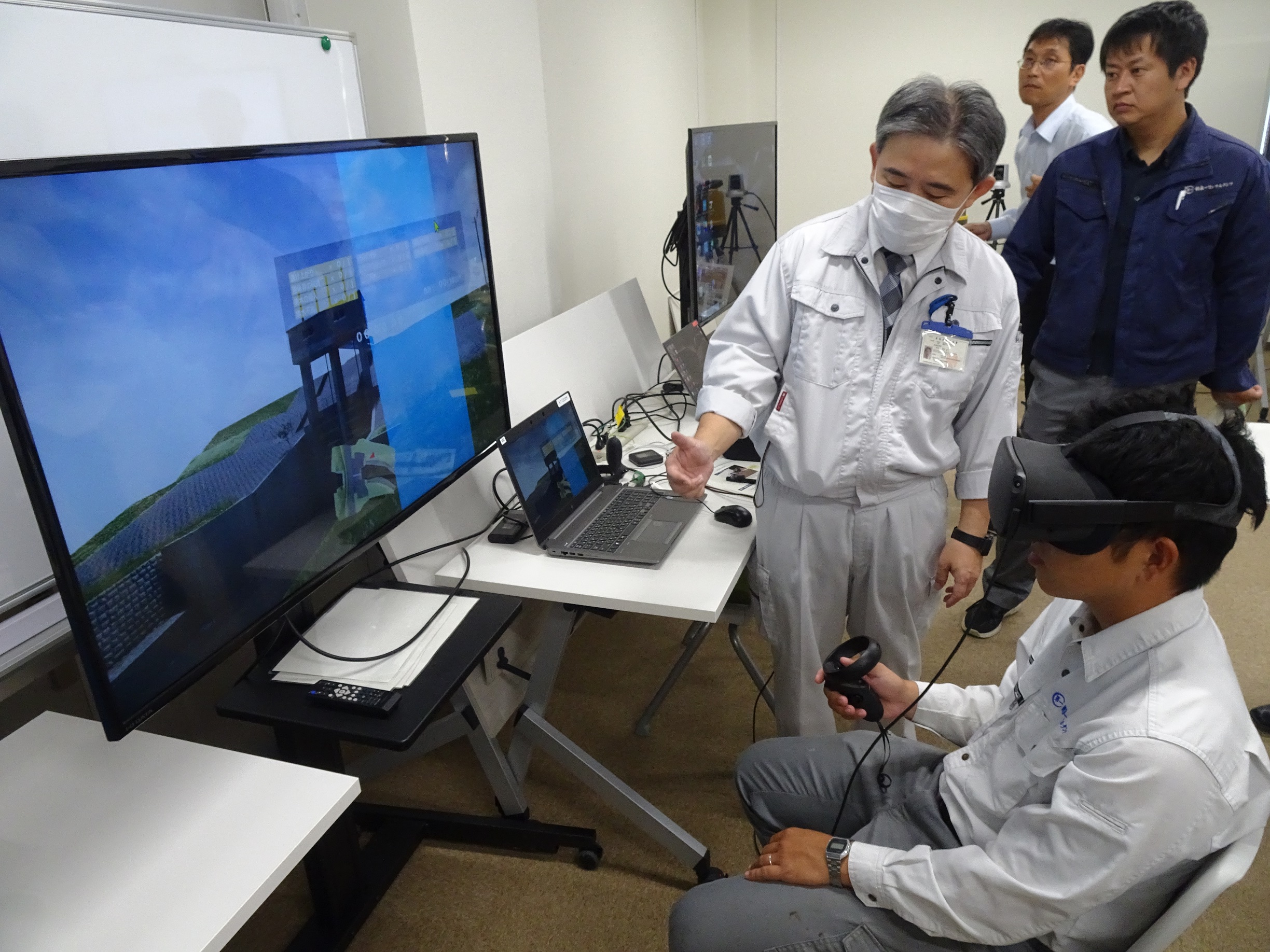

第三部では、お二方によるご講演をいただきました。

お一人目は、山口大学大学院 教授・鈴木素之様から、「社会インフラを創り、守り、未来を拓く~道路の歴史と災害の視点から~」と題したご講演をいただき、これから地域を支える技術者への熱いメッセージをお届けいただきました。新たに仲間となった新入社員たちは、自らの将来を想像しながら真剣に聞き入っていました。

お二人目は、元・独立行政法人四国がんセンター呼吸器内科医長の原田大二郎様から、「健康長寿のために、今始めるべきこと」と題し、家族に寄り添う医療のご経験をもとに、社員一人ひとりが健康について見つめ直すきっかけとなるご講演をいただきました。

|

|

■歓迎会

場所を移しザ・ミーニッツに移動し新入社員の歓迎会を盛大に開催いたしました。

入社式にご参加頂いた来賓の方・内定者の方もお招きしました。

|

|

|

|

今年度は7名の新入社員を迎え、社員一丸となってさらなる飛躍を目指してまいります。

本年度も株式会社第一コンサルタンツをどうぞよろしくお願いいたします。